Observatoire de Paris

Perrault et la création de l'Observatoire

Le terrain sur lequel s’élève aujourd’hui le bâtiment principal de l’Observatoire de Paris est acheté par Louis XIV le 7 mars 1667. Les mathématiciens de la toute jeune Académie des Sciences y tracent le méridien de Paris et les autres directions nécessaires à l’implantation du bâtiment le 21 juin 1667, jour du solstice d’été. L’architecte est Claude Perrault (1613-1688), le frère du conteur Charles Perrault, qui conçoit le bâtiment comme un véritable instrument scientifique. Il accepte de revoir ses plans initiaux pour répondre aux exigences de Jean-Dominique Cassini (1625-1712), un astronome italien réputé que Colbert fait venir de Bologne pour prendre la direction du tout nouvel observatoire. L'Observatoire de Paris est aujourd'hui le plus ancien observatoire au monde encore en activité. Le bâtiment Perrault est classé au titre des Monuments Historiques.

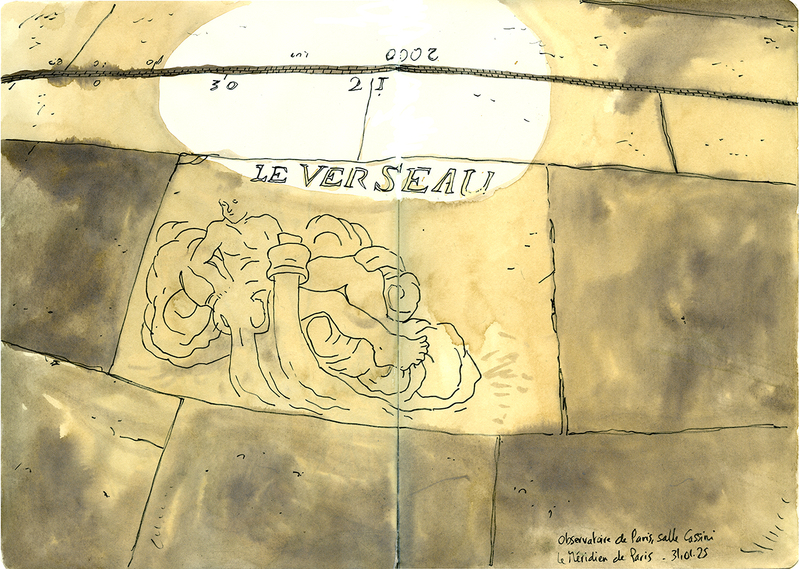

La ligne méridienne de la salle Cassini

La ligne méridienne est achevée en 1729 par Jacques Cassini (1677-1756), fils de Jean-Dominique Cassini et deuxième Cassini de la lignée des quatre astronomes qui dirigent l’Observatoire de Paris de père en fils de sa création à la Révolution. Cette ligne est décrite dans les Mémoires de l’Académie des Sciences de 1732. Matérialisant à l’étage de l’Observatoire de Paris le méridien de Paris, elle est composée de 32 règles de laiton enchâssées dans des dalles de marbre blanc portant des graduations et des gravures allégoriques des douze signes du zodiaque. Un gnomon percé dans le mur laisse passer la lumière du Soleil et permet de mesurer sa hauteur méridienne sur la ligne.

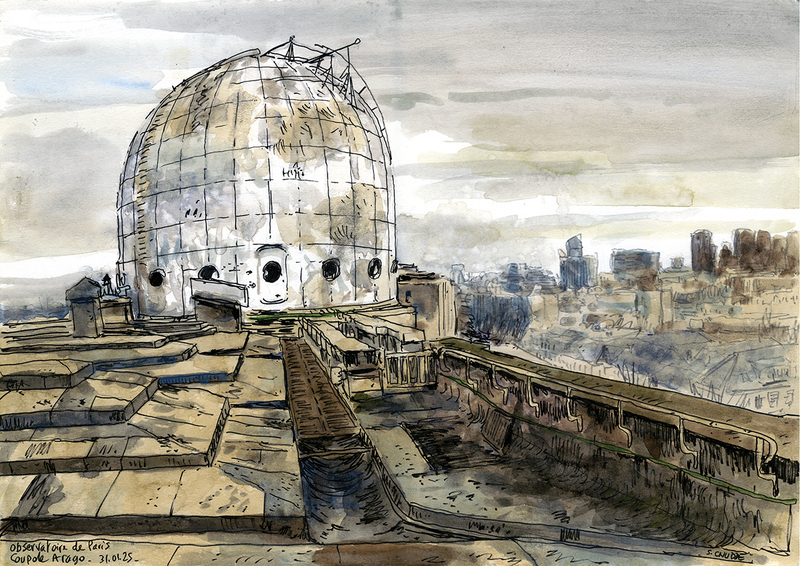

La lunette Arago

C’est Alphonse de Gisors (1796-1866) qui réalise les plans de la coupole de la tour est en 1846, à la demande de François Arago (1786-1853), alors à la tête de l’Observatoire de Paris. Cette coupole emblématique du Bâtiment Perrault, entièrement en cuivre, est achevée en 1859 sous la direction d'Urbain Le Verrier, successeur d'Arago. Il y fait installer une lunette équatoriale dont l’objectif de 38 cm de diamètre et 9 m de focale est réalisé par les frères Henry en 1881, tandis que la monture équatoriale est l’œuvre de Brünner. La lunette est utilisée régulièrement par la suite jusqu'à nos jours pour observer des objets proches, malgré la dégradation des conditions d'observation à Paris.

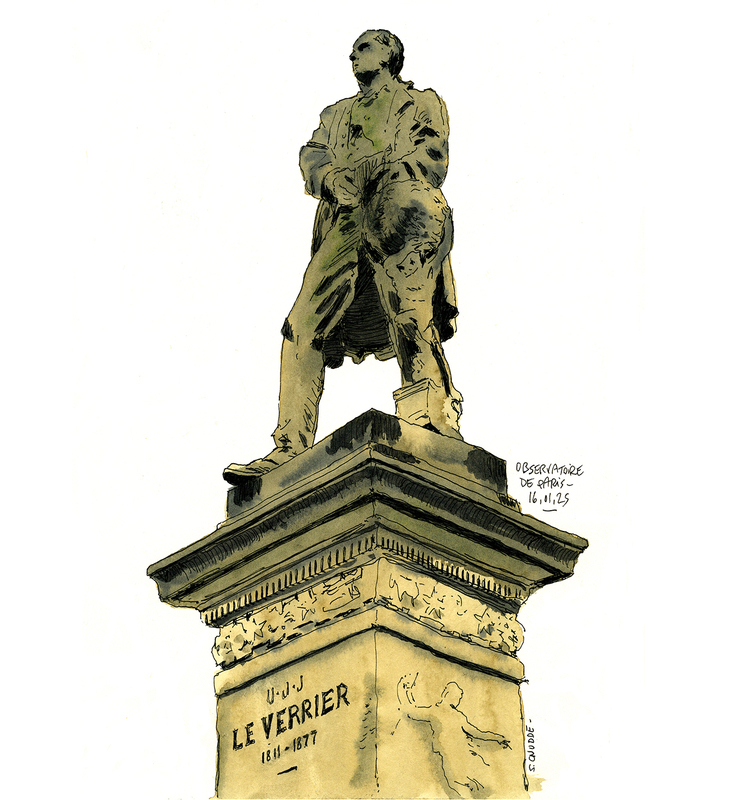

Urbain Le Verrier (1811-1877)

Le Verrier est directeur de l’Observatoire de Paris de 1854 à 1870 puis de 1873 à 1877. Il est célèbre pour sa découverte de Neptune par le calcul et sa contribution à la naissance de la météorologie moderne et à la rénovation de l’astronomie. Il commande plusieurs télescopes à Léon Foucault (1819-1868), dont un télescope de 20 cm qui est le premier à miroir en verre argenté, suivi d'un télescope de 40 cm qui sera utilisé par les astronomes Wolf et Rayet pour découvrir une nouvelle catégorie d'étoiles et, enfin, un grand télescope de 80 cm. Pour héberger ce dernier, Le Verrier choisit la ville de Marseille, qui construit en 1864 un nouvel Observatoire sur le plateau de Longchamp, qui sera rattaché à l'Observatoire de Paris jusqu'en 1873.

La Carte du Ciel

C’est l’Amiral Ernest Mouchez (1821-1892), directeur de l’Observatoire de Paris de 1878 à 1892, qui est à l’origine du projet de Carte du Ciel et réunit en 1887 un premier Congrès astrophotographique international impliquant dix-huit pays. Il s’agit à la fois de dresser une carte donnant une image du ciel vers l’année 1900, jusqu’à la magnitude 14, et de produire un catalogue rassemblant les coordonnées et la magnitude de l’ensemble des étoiles jusqu’à la magnitude 11. Pour ce projet, l’Observatoire se dote d’une monture équatoriale double réalisée par le constructeur Paul Gautier, équipée d'une lunette construite par les frères Paul et Prosper Henry, avec un objectif photographique de 33 cm de diamètre et de 3,43 m de distance focale, et un objectif visuel de 25 cm de diamètre et de 3,60 m de distance focale. Les observations se sont poursuivies jusqu'en 1970. Le bâtiment est inscrit au titre des Monuments Historiques.