Observatoire de Meudon

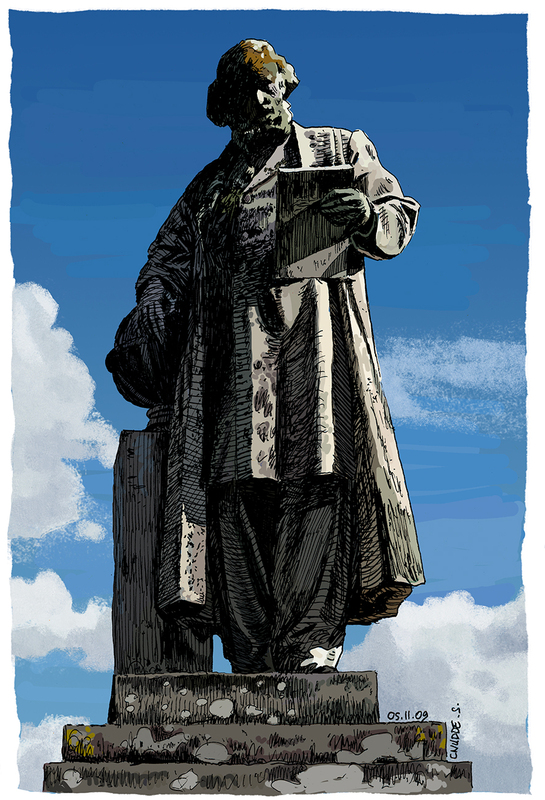

Jules Janssen (1824-1907)

Spécialiste de l’étude physique des objets célestes, et notamment du Soleil, Janssen est l’un des pionniers de l’astrophysique moderne. Personnage haut en couleur, capable de s’échapper en ballon du siège de Paris en 1870 pour aller observer une éclipse solaire à Oran, c’est un inventeur et voyageur infatigable. Il développe l’analyse spectrale, avec laquelle il découvre la raie de l’hélium dans l’atmosphère solaire, ou le révolver photographique, qu’il conçoit pour observer le passage de Vénus devant le Soleil en 1874. En 1879, il fonde l’Observatoire d'astronomie physique de Meudon, dont il est le premier directeur, et qui sera rattaché à l’Observatoire de Paris en 1927. Il y lance les premières observations de routine du Soleil, dont les clichés sont publiés dans son Atlas de photographies solaires. Il finance également la construction d’un Observatoire au sommet du Mont Blanc, qui fonctionne de 1895 à 1909, et effectue trois fois l’ascension malgré son infirmité.

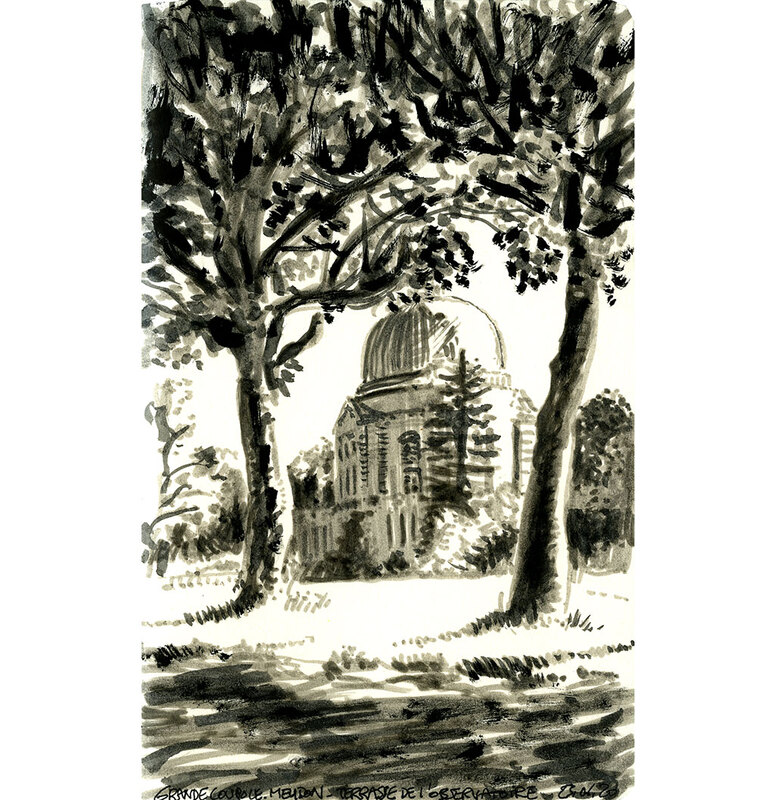

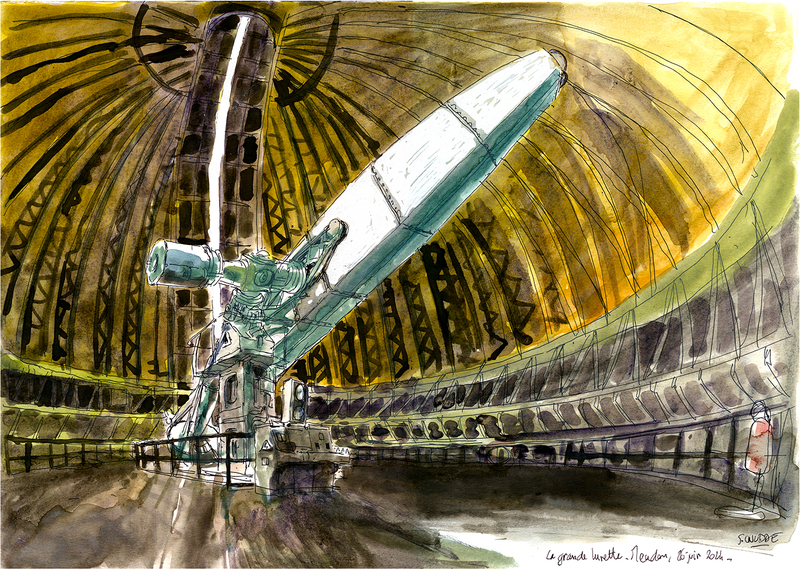

Un site royal

Le domaine de Meudon a connu deux châteaux. Le Château Vieux, construit au XVIe siècle, est un lieu de vie pour la famille royale. Incendié à la suite d'expériences d'artillerie, il est démoli en 1806. Le Château Neuf, érigé à la fin du XVIIe siècle par Jules Hardouin-Mansart pour le Grand Dauphin, sert de résidence royale puis impériale et de centre d'art, avant de partir en fumée en 1871, victime de la guerre contre les Prussiens. Janssen choisit ce site en hauteur pour fonder l'Observatoire de Meudon en 1879 et y installe plusieurs instruments d'exception, dont l'emblématique Grande Lunette. Implantée dans le Château Neuf réhabilité et doté d'une coupole tournante en cuivre de 18 m de diamètre, la Grande Lunette est faite de deux objectifs de 83 et 62 cm d'ouverture pour 16 m de focale réalisés par les frères Henry. Elle est à l'origine de plusieurs résultats scientifiques marquants, comme la révocation de l'hypothèse des canaux artificiels martiens. Après une interruption de service de près de 30 ans et une rénovation difficile, elle est remise en fonction en 2024.

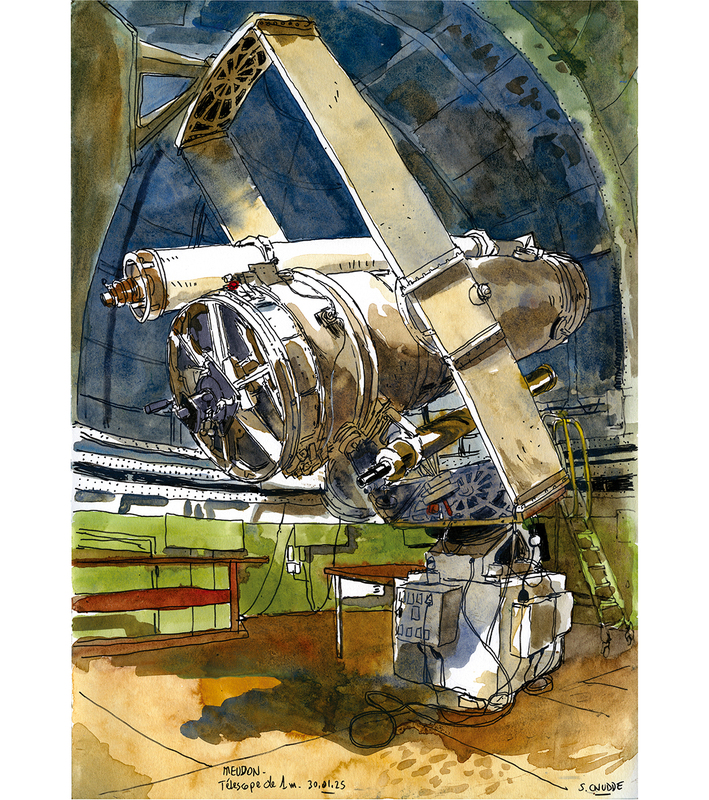

Le télescope de 1 m

Le télescope de 1 m est abrité sous l'une des deux coupoles de 7,5 m de diamètre situées en face de la Grande Coupole et construites dès 1896 par Janssen. Sa courte focale de 3 m le rend très lumineux et en fait un instrument particulièrement adapté à l'observation du ciel profond. Il est utilisé pour observer des nébuleuses, des comètes, puis, à l'initiative de Bernard Lyot (1897-1952), pour étudier la polarisation des surfaces planétaires. La pollution lumineuse du ciel parisien, conjuguée à l'intérêt d'un accompagnement des missions spatiales planétaires, conduisent au début des années 1970 à modifier le télescope, avec de nouveaux miroirs et une nouvelle monture, toujours en place à ce jour. La lunette guide située sur le tube du télescope provient de la table équatoriale. Aujourd'hui, le télescope reste utilisé pour former des étudiants, pour des visites de classes et du grand public.

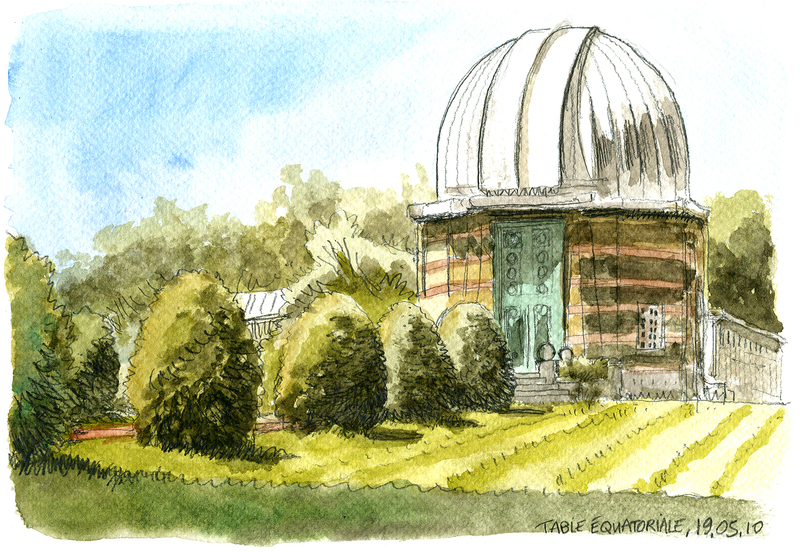

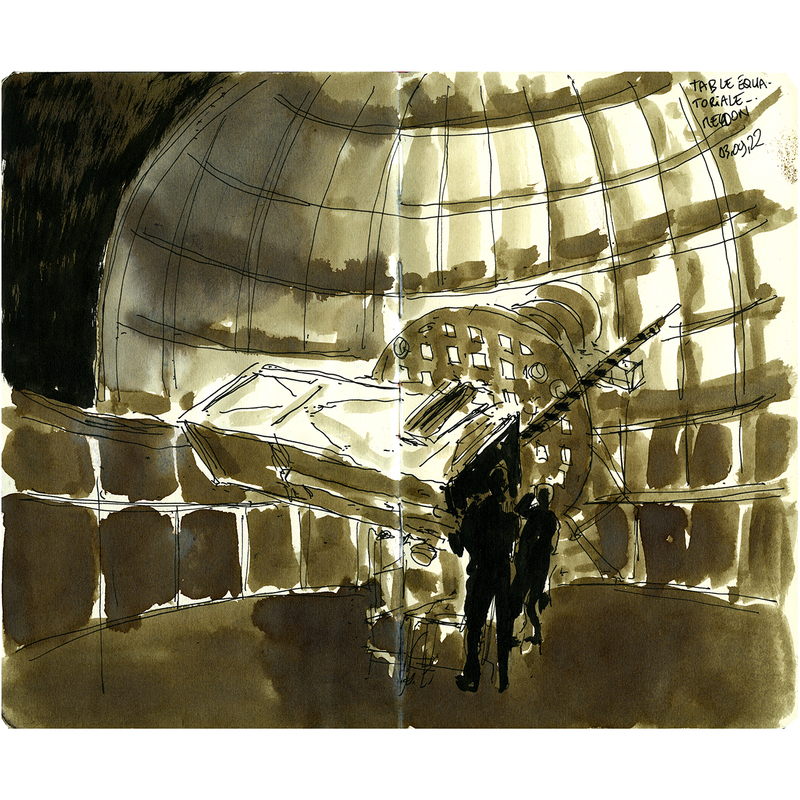

La table équatoriale

Le télescope de la table équatoriale est abrité sous une coupole de 14 m de diamètre, entrée en service en 1932, et installé sur une monture équatoriale portant un plateau de 2,3 m de diamètre. Cette table porte initialement une lunette de 32 cm de diamètre et 5 m de longueur, déplacée depuis sur le tube du télescope de 1 m, des chambres photographiques et des spectrographes. Les observations sont dédiées à l'étude spectrale de novae, de supernovae et de comètes. Ces instruments sont remplacés dans les années 1970 par un télescope de Schmidt de 50 cm puis, plus tard, par le télescope de 60 cm, toujours en place aujourd'hui. Ce télescope reste utilisé pour former des étudiants, pour des visites de classes et du grand public.

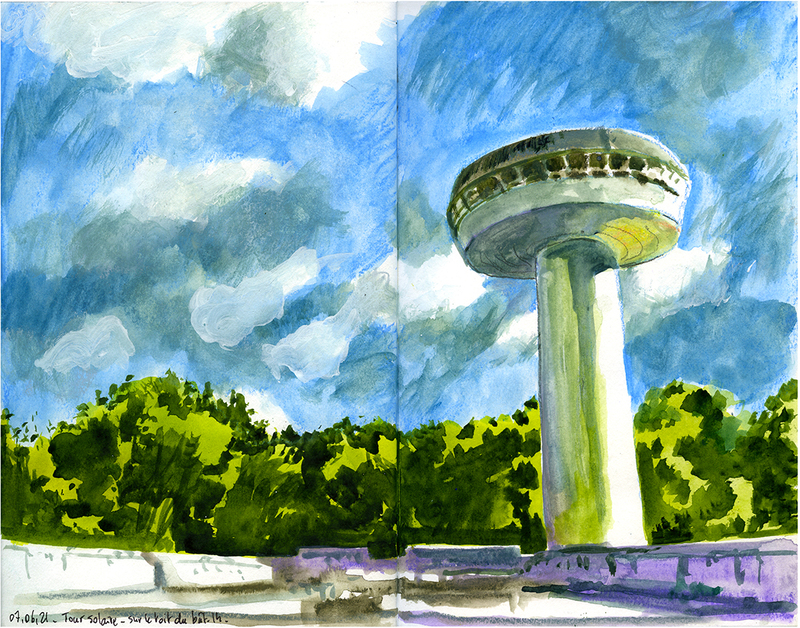

Les instruments solaires

Le spectrohéliographe solaire, développé par Henri Deslandres (1853-1948) sur une idée de Janssen, permet d'acquérir des images de l’atmosphère solaire en dehors des éclipses, notamment dans la raie du Calcium. Installé au Grand Sidérostat de Meudon en 1909 et toujours en opération, il a acquis une collection unique d’observations couvrant 10 cycles solaires de 11 ans.

La tour solaire, haute de 35 m, est chargée de mener des observations spectroscopiques de routine du Soleil entre 1969 et les années 2000. Un miroir orientable à son sommet dirige la lumière vers un télescope de 69 cm de diamètre et 45 m de focale au pied de la tour. La lumière est ensuite analysée à l’aide d’un spectrographe de 14 m de long, l’un des plus grands au monde. Ces observations ont permis de créer des cartes de la chromosphère solaire, fournissant des données essentielles pour la communauté scientifique.