Observatoire de Nançay

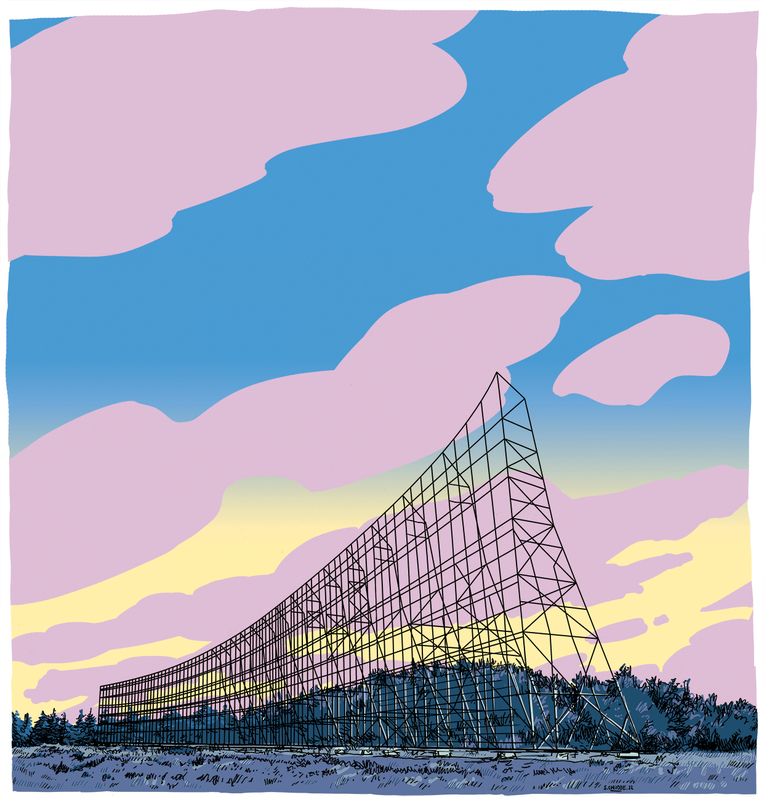

Le radiotélescope décimétrique

L’Observatoire Radioastronomique de Nançay est créé en 1953 par Jean-Louis Steinberg (1922-2016, Observatoire de Paris), avec le soutien d’Yves Rocard (1903-1992, ENS). Les premiers instruments incluent un grand réseau pour les observations solaires en ondes métriques et un interféromètre à base variable pour des études galactiques. En 1965, le général De Gaulle inaugure le grand radiotélescope décimétrique. Cet instrument emblématique du site, qui reste le quatrième plus grand au monde, se compose d’un miroir plan orientable (large de 200 x 40 m), dont le rôle est de réfléchir les ondes vers un miroir sphérique (de 300 m x 35 m), qui les renvoie vers un chariot focal mobile, où elles sont collectées par des récepteurs refroidis. Observant entre 1 et 3,5 GHz, le grand radiotélescope permet d’étudier en particulier la dynamique de l’univers local à travers l'analyse de la raie de l'hydrogène neutre, la chronométrie précise des pulsars, les enveloppes stellaires et la composition des comètes.

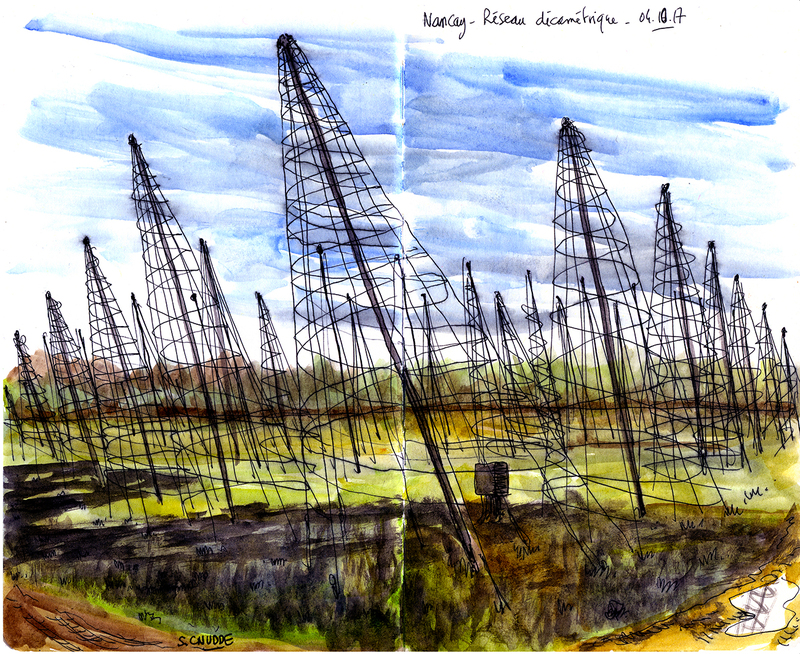

Le réseau décamétrique

Le grand réseau décamétrique de Nançay est construit par l’équipe d’André Boischot (1925-...) entre 1975 et 1977. Composé d’un réseau de 144 antennes coniques de 9 m de hauteur et de 5 m de base réparties sur une surface de 7000 m2, il observe entre 3 et 30 m de longueur d’onde, soit des fréquences comprises entre 10 et 100 MHz. Réalisé en soutien à la mission spatiale américaine Voyager, il est dédié à l’observation quotidienne des émissions radio décamétriques intenses produites par la couronne solaire et par la magnétosphère de Jupiter dont il suit le mouvement dans le ciel grâce à un pointage électronique des antennes, qui sont fixes. Les observations collectées depuis 1978 forment la plus longue base au monde d’observations basse fréquence de ces objets.

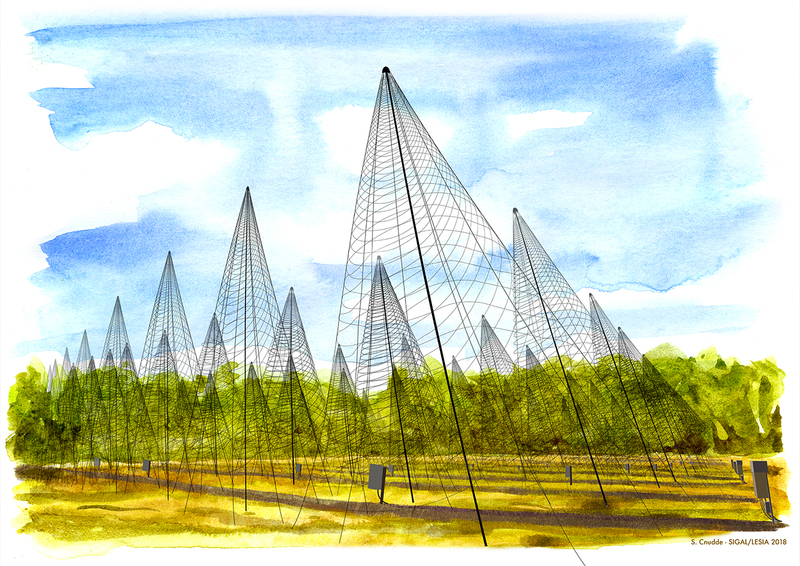

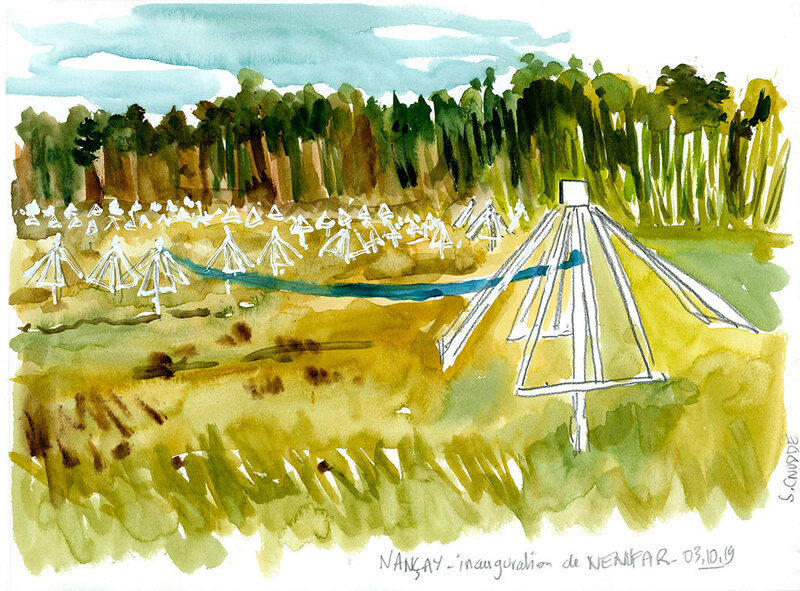

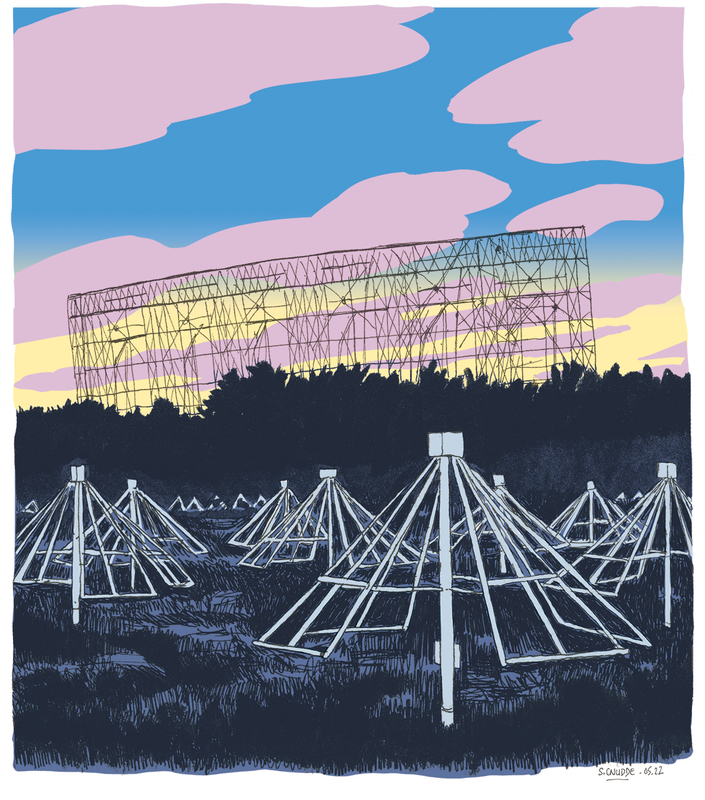

NenuFAR

Inauguré en 2019, NenuFAR est un très grand radiotélescope décamétrique, parmi les plus sensibles du monde dans sa gamme de longueurs d’onde de 3,5 m à 30 m, correspondant à des fréquences entre 10 MHz et 85 MHz. Conçu par l’équipe de Philippe Zarka (1961-…) et Michel Tagger (1951-...) et pensé initialement comme une super-station de l’interféromètre radio européen LOFAR, dont Nançay accueille une station depuis 2011, il sera composé à terme de 1976 antennes de 1,6 m de haut, chacune formée de quatre pétales triangulaires inclinés, et réparties en 104 mini-réseaux de 19 antennes sur une surface de 60 000 m2. Cet instrument pluridisciplinaire a notamment pour objectifs la détection et la caractérisation d’exoplanètes et d’étoiles, la détection du signal radio datant de l’aube cosmique (formation des premières étoiles et galaxies), l’étude des pulsars, des émissions transitoires, des raies spectrales dans le milieu interstellaire, de Jupiter et du Soleil.

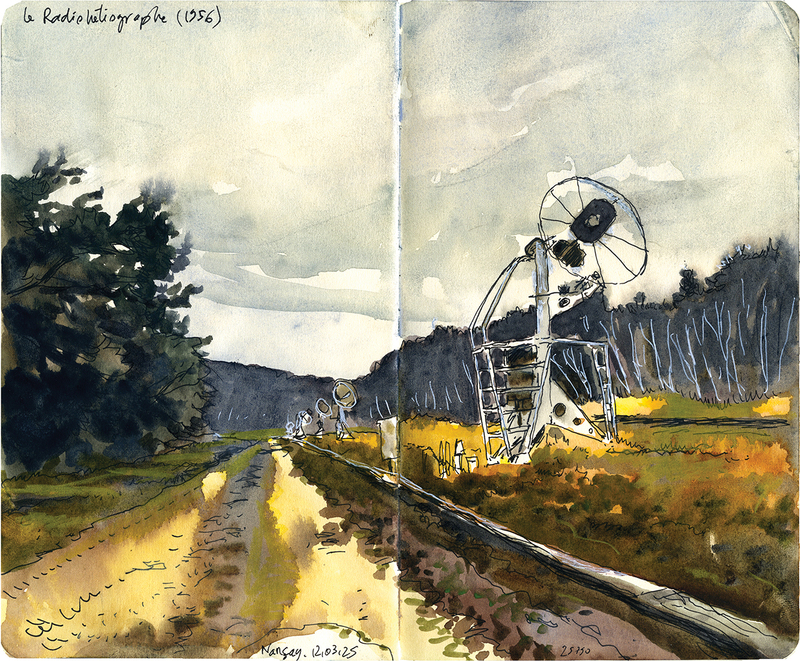

Le radiohéliographe

Le radiohéliographe de Nançay est un imageur fonctionnant à différentes fréquences entre 150 et 450 MHz, correspondant à des longueurs d’onde entre 0,6 et 2 m. Sa version initiale, datant de 1956, a été mise à jour plusieurs fois. L’instrument actuel est composé de 47 antennes motorisées pour suivre le Soleil. Elles sont réparties en deux branches perpendiculaires formant un « T » : 19 antennes sur un axe Est-Ouest long de 3200 m et 25 antennes sur un axe Nord-Sud long de 2440 m, complétées par 4 petites antennes hors-axes. L’analyse combinée des signaux enregistrés par des couples d’antennes permet de reconstituer une image de la couronne solaire et des sources sporadiques qui apparaissent notamment lors des éruptions, avec une résolution entre une et quelques minutes d’angle, selon la fréquence d’observation.